企业的信息技术应用并不像互联网平台那样,技术不断升级换代、应用系统快速迭代。

不过,近二十年来,企业信息技术的升级换代确实主要源起于互联网公司的技术进化,这些进化升级传导到企业应用领域。

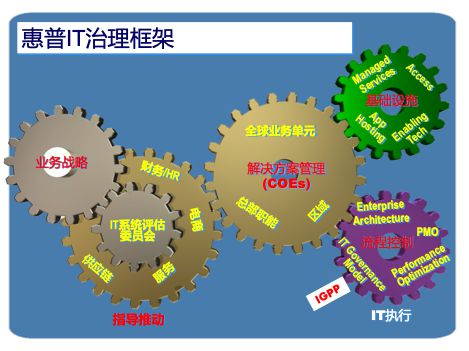

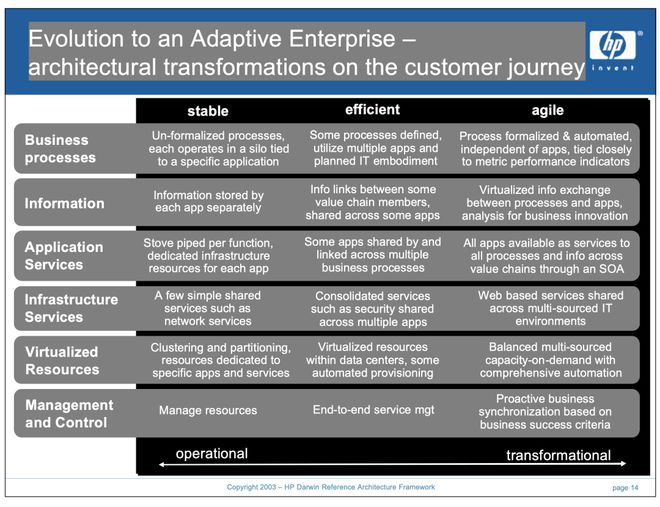

下面这张图是2003年我在惠普的咨询部门工作时,惠普自己的IT规划,当时我们也想通过咨询顾问,将这些惠普的自身实践卖给客户。

惠普将这套企业IT架构的思想称为“适应性企业”(The Adaptive Enterprise),当时这个词的官方中文翻译其实叫“动成长企业”,其实是为了跟IBM的“随需应变的数字化企业”(eBusiness on Demand)这个概念别苗头而发明的词,详细内容可以参见的词条。

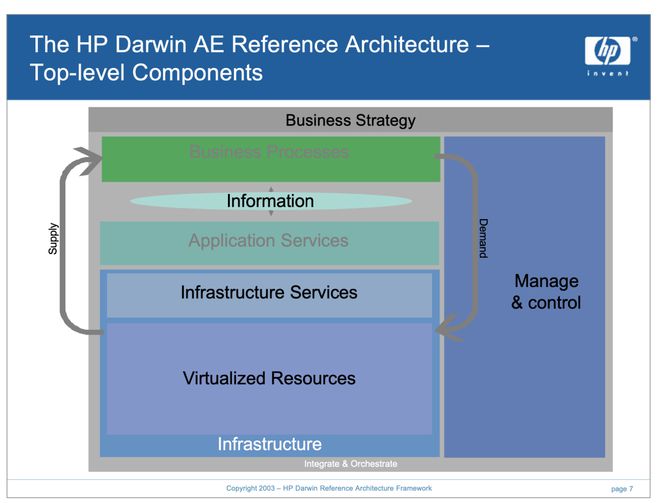

惠普将这个企业信息系统架构称为“达尔文动成长企业参考架构”,起名“达尔文”取其进化之意。

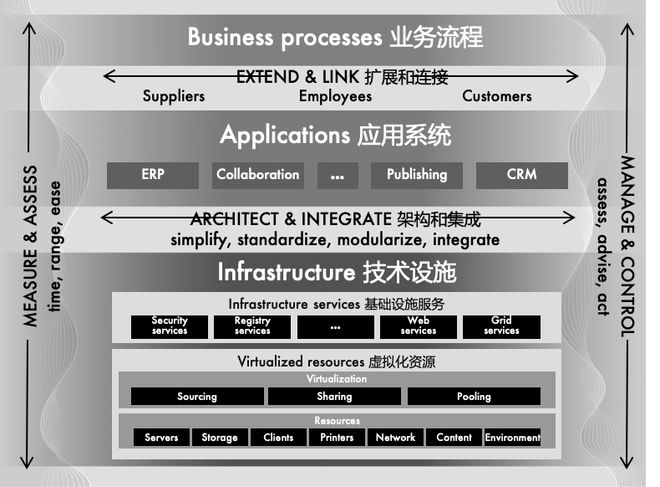

这是一个符合“企业架构”思想的经典架构模型(惠普是企业架构国际标准化组织Open Group的发起者之一),惠普提出了一系列架构原则:

3,虚拟化、动态调整计算资源(包括服务器/存储/网络,以及应用/信息和业务流程)

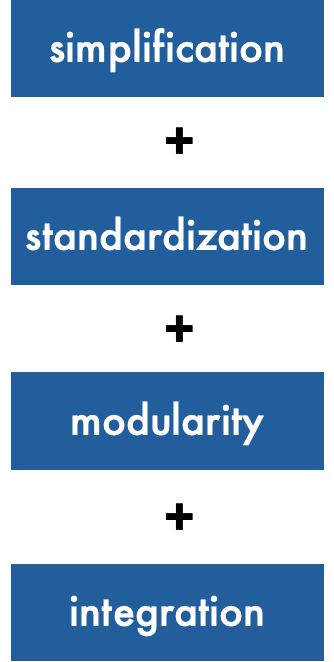

总结而言,这套架构思想包括四方面:从人员、流程到信息系统的对齐,体现“简化、标准化、模块化、集成”。

这些架构理念在当时算是非常先进的,已经包含了今天云计算平台、云原生软件等主要概念——虽然那时候惠普并没有用“云”这个词,要到十年后了。这十二条架构原则虽然经过了二十年,放到今天,一条都没过时。

向“动成长企业”的演进过程,其实就是今天的“数字化转型”,包括敏捷组织、业务能力服务化、用户旅程等数字化企业的特点,那时候已经说得很透彻了:

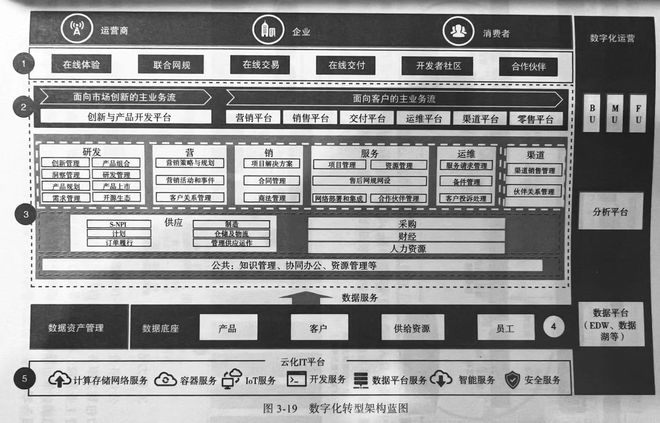

在今天,我们如果找一个企业信息技术应用的标杆,华为应该是个很好的样本。我从《华为数字化转型之道》里摘抄出来华为的企业IT架构。我们拿这张图和上面二十年前惠普的架构图相比,实际上在用户连接、业务流程及应用、云化基础设施方面,并没有啥差别:

二者主要的差别是在数据服务和数字化运营,即,一是公司层面统一治理数据规范、统一建设数据底座、统一汇聚数据,二是利用数据基础建立分析平台,用数据来驱动业务运营,实现数据同源、实时可视。惠普2003年的架构图虽然也有“信息”这一层,但是并没有将数据管理和数据驱动运营提到架构的高度。

从这一点,我们可以得出结论,过去二十年,大多数企业在交易型信息系统(OLTP)上已经取得了很大的成就,信息系统生成了大量的数据,今天企业信息技术应用将重点放在了如何更好地管理、利用这些数据上,即分析型信息系统(OLAP)的建设。参见:

很可惜,今天知道惠普“动成长企业”架构的人已经很少了,而实际上,企业信息技术架构的变化并不大。